Willkommen auf dem Glaubens- und Informationsportal des Erzbistums Paderborn

Unser Glaube

Grund Nr. 204: Wo die Liebe hinfällt, steht die Hoffnung auf!

Von der Grabesruhe bis zum Friedenslicht

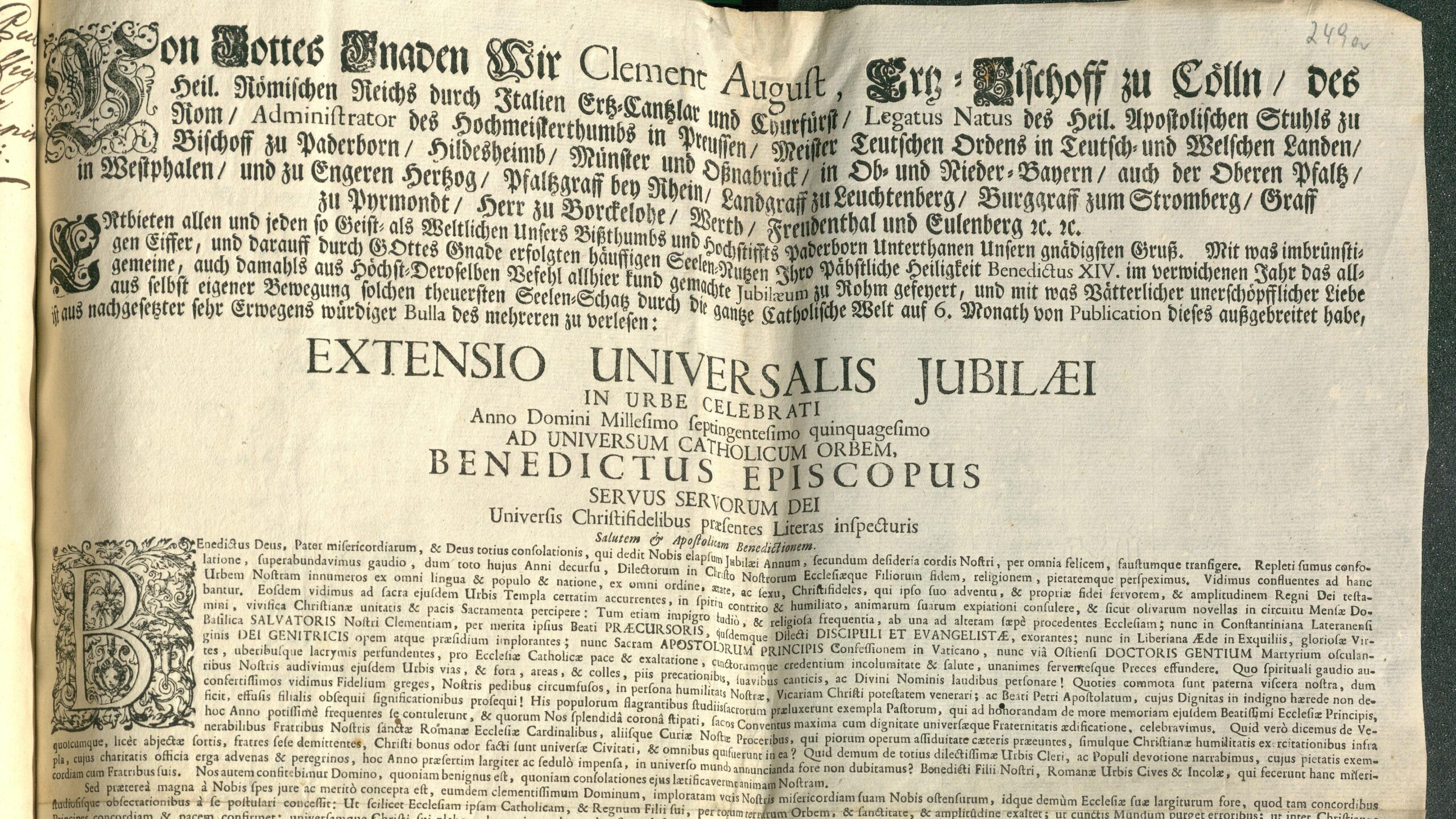

Hoffnungsorte anno 1751

Wissenschaft und Glaube: Eine Forscherin, die betet

Die Krankenkommunion: Wo der Himmel die Erde berührt

„Wie wir herausfinden, ob etwas Neues ankommt? Einfach ausprobieren!“

Unsere Nachrichten

Baufortschritt in der BVB-Gründerkirche

Kirche muss Anwalt für die Würde der Schwachen sein

„Vor allen Unterschieden zutiefst verbunden“

Pfarrer Klaus Speckenmeyer verstorben

Before The Wind

Werte der Demokratie

Unsere Videos

Glaube und Wissenschaft

Glaube und Wissenschaft klingt wie ein tiefgreifender Widerspruch. Dr. Joanna Maria Otto jedoch ist Neurobiologin und Gläubige gleichermaßen, trat sogar in den Dominikanerorden ein. Beten ist für sie eine Einladung, die Gott annehmen wird.

Wohnungslosen helfen und Hoffnung schenken

Mit Thermoskannen und von Freiwilligen gestrickten Wolldecken machen sich die Engagierten der Youngcaritas Dortmund auf den Weg zu Wohnungslosen und Bedürftigen. Sie geben ihnen ein Lächeln, etwas Warmes zu trinken, kaufen lebensnotwendige Sachen ein – und schenken so immer und immer wieder Hoffnung.

Pater Philipp zeigt Kirche auf Social Media

Im Alltag von Pater Philipp von der Benediktinerabtei Maria Laach hat das Gebet seinen festen Platz. Mehrmals täglich betet er gemeinsam mit seinen Mitbrüdern. Doch der Mönch hat nochmals einen anderen Blick auf das Gebet: durch Social Media. Dort ist Pater Philipp sehr aktiv und erreicht tausende Menschen durch seine Impulse und Gebete über die Sozialen Netzwerke.

Veranstaltungen im Erzbistum Paderborn

- 02.04.2025(Mittwoch)

- 18:00 Uhr

- Erzbischöfliches Diözesanmuseum und DomschatzkammerMarkt 1733098 Paderborn

Kompaktschulung Frischzelle – „Mein Potenzial und Gottes Plan“

- 05.04.2025(Samstag)

- 09:00 – 17:00 Uhr

- Bildungs- und Tagungshaus LiborianumAn den Kapuzinern 5-733098 Paderborn

Familienaktion: „Was aus einem Samen erwachsen kann“

- 05.04.2025(Samstag)

- 14:30 – 17:00 Uhr

- Mutterhaus der FranziskanerinnenPaderborner Straße 733154 Salzkotten

Kirchliche Nachrichten aus Paderborn und Deutschland

Ticker der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA)

Klangforscher: Laute und kratzige Geräusche mag der Mensch nicht

Berlin/Zürich (KNA) "Achtung, jetzt wird's gefährlich": Diese Warnung signalisieren laute und kratzige Geräusche nach Einschätzung eines Forschers. "Schreie oder Donner - das mag unser Hörsystem nicht", sagte Sascha Frühholz, Professor für Kognitive und Affektive Neurowissenschaften an der Universität Zürich, am Mittwoch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Dadurch werde der Mensch in Alarmbereitschaft versetzt. "Das liegt vermutlich an der Bauart unseres Hörsystems", so Frühholz.

Als Beispiel nannte er die Totenkopfpfeife der Azteken; so ergaben Forschungen der Uni Zürich mittels eines Nachbaus, dass ihr Pfeifen bis heute eine sehr beängstigende Wirkung auf das menschliche Gehirn hat. Ihr schreiähnlicher Klang sollte einst Menschenopfer auf ihren Abstieg in die Unterwelt vorbereiten.

Auch heute noch bewirkt ihr Ton demnach Entsetzen bei den Hörern: "Die affektiven Reaktionen auf erschreckende Geräusche sind Menschen aus allen historischen Kontexten gemeinsam", sagt Frühholz.

Dabei spiele bei der Wahrnehmung von Geräuschen auch die Voreinstellung eine Rolle, so der Neurowissenschaftler. "Es kommt darauf an, was man erwartet zu hören und auch darauf, welche Erfahrungen man mit diesem Geräusch bisher gemacht hat."

"Eine positive Wirkung auf den Menschen hat dagegen alles, was einen klaren Ton hat und nicht zu laut ist." Dazu zähle etwa Meeresrauschen, Vogelgezwitscher oder das leichte Rauschen eines Windes.

Neben den Geräuschen, die alle Menschen gleichermaßen ansprechen oder abschrecken, gibt es demnach aber auch Klänge, die individuell positiv oder negativ empfunden werden. "Die Präferenzen, die hier entwickelt werden, sind über Kulturen hinweg sehr unterschiedlich", so Frühholz.

Ein Beispiel dafür sei etwa die Musik. "In unserer westlichen Kultur mögen wir eher harmonische Klänge; etwa in asiatischen Kulturen ist der Ton aber etwa durch andere Instrumente ganz anders." Dabei spiele auch der Gewöhnungseffekt eine Rolle. "Bereits kleine Kinder lernen bestimmte Klänge kennen, gewöhnen sich daran und empfinden sie als schön."

Lehrerverband fordert 100 Milliarden Euro für Bildung

Berlin (KNA) Die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, fordert mehr finanzielle Unterstützung für den Bildungsbereich. "Ich erwarte mir von der neuen Regierungskoalition eine nennenswerte Unterstützung für die Bildung. Das bedeutet konkret 100 Milliarden Euro für Bildung, davon circa 60 Milliarden für Sanierung und Neubau von Schulgebäuden", sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwoch).

Insbesondere der Digitalpakt 2.0 müsse aufgestockt werden. "Bund und Länder wollen die 5 Milliarden Euro für den zweiten Digitalpakt zu jeweils 50 Prozent finanzieren. Die Länder können sich jedoch bereits investierte Gelder für Projekte anrechnen lassen", sagt Lin-Klitzing. Im Grunde sei der Digitalpakt also geschrumpft, weil die Gelder teilweise bereits verplant seien. "Man braucht jedoch unbedingt mehr Geld für Neuinvestitionen wie die Verlängerung von Lizenzen, IT-Personal - speziell, wenn eine datenschutzkonforme Bildungs-ID entwickelt werden soll", so Lin-Klitzing.

Weiter kritisiert die Bundesvorsitzende, dass Schul-, nicht aber Unterrichtsentwicklung im Vordergrund stehe. "Dadurch wird die wichtigste Ressource - qualitativ hochwertiger Unterricht - gar nicht mitgedacht. Dabei ist das das Wichtigste, wenn es um die Verbesserung der Bildungsergebnisse geht."

Ausgaben der Krankenkassen für Gesundheits-Apps steigen massiv

Berlin (KNA) Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Gesundheits-Apps auf Rezept steigen deutlich, obwohl der Nutzen vieler Anwendungen nicht belegt ist. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Spitzenverbandes der Krankenkassen hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwoch) vorliegt. Danach gaben die Kassen im vergangenen Jahr mit 110 Millionen Euro 71 Prozent mehr für sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen (Diga) aus als 2023. Damals beliefen sich die Ausgaben auf 64 Millionen Euro.

Die Steigerung erklärt sich nicht nur durch die wachsende Zahl von Verordnungen, sondern auch durch deutlich höhere Preise: Lag der Durchschnittspreis für eine App im Jahr 2020 noch bei 411 Euro, waren es 2024 bereits 541 Euro. Das ist eine Zunahme um 32 Prozent. Der höchste Preis liegt derzeit bei 2.077 Euro für eine App gegen Multiple Sklerose.

Trotz der hohen Preise ist der Nutzen der digitalen Anwendungen oft fraglich: Von den bisher insgesamt 68 in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommenen Apps konnte lediglich bei 12 Apps der Nutzen von Anfang an durch Studien nachgewiesen werden. Bei den 56 zur Erprobung aufgenommenen Anwendungen konnten bisher nur für jede zweite App die versprochenen Effekte nachgewiesen werden. Die Hersteller von Apps auf Rezept können nach der geltenden Rechtslage in einem "Erprobungsjahr" den Preis unabhängig vom nachgewiesenen Nutzen frei festlegen. Erst ab dem zweiten Jahr muss die Wirksamkeit durch Studien belegt werden, worauf die endgültigen Preise zwischen Kassen und Herstellern verhandelt werden.

Die Krankenkassen werfen den Herstellern vor, die Preise hochzutreiben. "Die Unternehmen nutzen das gesetzlich festgelegte Recht auf einen beliebig hohen Preis im ersten und teilweise auch im zweiten Jahr voll aus", sagte Verbandsvize Stefanie Stoff-Ahnis dem Redaktionsnetzwerk. Sie sprach von "Fantasiepreisen", die selbst dann gezahlt werden müssten, wenn der Nutzen der Anwendung nicht nachgewiesen sei. "Dieser Zwang zur Wirtschaftsförderung auf Kosten der Betragszahlerinnen und Beitragszahler gehört beendet", forderte sie. Dass Apps ohne Nutzennachweis verordnet werden dürften, mache die Patientinnen und Patienten zu "Versuchskaninchen", beklagte Stoff-Ahnis.

Unicef: Lebenserwartung bei Behinderten deutlich geringer

Berlin (KNA) Menschen mit Behinderungen haben im weltweiten Durchschnitt eine um 14 Jahre geringere Lebenserwartung als Menschen ohne Behinderungen. Das ist eines der Ergebnisse einer von der Unicef koordinierten Studie, die vom deutschen Entwicklungsministerium im Auftrag gegeben wurde und am Mittwoch auf dem "Weltgipfel für Menschen mit Behinderung" in Berlin vorgestellt werden soll. Sie lag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorab vor. In den ärmsten Ländern beträgt die Schere bei der Lebenserwartung laut Studie sogar 23 Jahre, während der Abstand in den reichsten Ländern immerhin noch bei 10 Jahren liegt.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk, zwar hätten 192 Länder die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet, auch Deutschland. "Trotzdem ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in keinem Land der Welt zu einhundert Prozent umgesetzt. Kein Land der Welt ist komplett barrierefrei", sagte sie. "Dabei ist völlig klar: Inklusion ist ein Menschenrecht", mahnte die SPD-Politikerin.

Weltweit leben laut Studie 1,3 Milliarden Menschen mit einer Behinderung, das sind mehr als 15 Prozent der Weltbevölkerung. Laut der Studie gibt es erhebliche Unterschiede beim Zugang zu Therapien und Hilfsmitteln. Während in den reichsten Ländern 88 Prozent der Menschen mit Behinderung die erforderlichen Hilfsmittel wie Prothesen, Rollstühle oder Hörgeräte erhielten, seien es in den ärmsten Ländern nur 11 Prozent. Zudem bestehe ein starkes Gefälle beim medizinischen Personal. Während beispielsweise in den reichsten Ländern auf eine Million Einwohner mehr als 900 Physiotherapeuten kommen, sind es in ärmeren Ländern weniger als 30.

Zu dem Gipfeltreffen werden laut Entwicklungsministerium rund 3.000 Menschen aus rund 100 Ländern erwartet. Offizielles Ziel der Veranstaltung ist es, die Inklusion von Menschen mit Behinderung weltweit voranzubringen.

Seniorenorganisation beklagt Ausgrenzung durch Digitalisierung

Passau/Berlin (KNA) Ältere Menschen fühlen sich laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) durch die Digitalisierung zunehmend ausgegrenzt. Jahrzehntelang hätten sie ohne Digitalisierung ihr Leben gut gemeistert. Nun fühlten Senioren "ihre Lebensleistung abgewertet, wenn jetzt überall da, wo es nicht mehr geht ohne Internet, Hürden aufgebaut werden, die es früher nicht gab", sagte die Bagso-Vorsitzende Regina Görner der Mediengruppe Bayern (Mittwoch). "Bei öffentlichen Dienstleistungen empfinden sie das völlig zu Recht als Diskriminierung."

Görner äußerte sich anlässlich des 14. Deutschen Seniorentag, der am Mittwoch in Mannheim beginnt. Sie forderte eine nutzerfreundlicher Gestaltung der Digitalisierung.

Zugleich verwies die Verbandschefin auf wachsende Verunsicherung der Senioren bei den Kosten für die Pflege. "Viele sorgen sich, ob ihre Rente ausreicht, wenn sie stationär pflegebedürftig werden", sagte die Bagso-Vorsitzende. Die neue Bundesregierung müsse deshalb rasch Entlastungen, etwa durch die Begrenzung der Eigenanteile in den Heimen, herbeiführen. Außerdem müsse die Prävention gestärkt werden. "Die Zeit der Flickschusterei bei der Pflegeversicherung muss vorbei sein."

Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte Görner zudem eine Grundgesetzänderung: Auch das Lebensalter müsse vor Diskriminierung geschützt werden. "Ich wäre zum Beispiel gerne Schöffin geworden. Aber Menschen in meinem Alter dürfen das nicht mehr machen", sagte sie. "Wenn ältere Menschen bei Banken aufgrund ihres Alters keinen Kredit mehr bekommen, ist das ebenso wirklichkeitsfremd. Da muss nachgebessert werden."

Friedensforscher fordert mehr Diplomatie statt Aufrüstung

Berlin (KNA) Der Direktor des Friedensforschungsinstituts Sipri, Dan Smith, hat den Aufrüstungskurs Europas scharf kritisiert. "Wir reden zu viel über Investitionen in Waffen und zu wenig über Investitionen in Diplomatie. Diplomatie ist die erste Verteidigungslinie", sagte der Chef des Stockholm International Peace Research Institute dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Mittwoch). "Dieser starke Anstieg der Militärausgaben in Europa ist ein deutliches Warnsignal für ein ungesundes und gefährliches System, in dem wir leben", so Smith. Steigende Militärausgaben würden dazu beitragen, die Unsicherheit aufrechtzuerhalten.

Der Sicherheitsforscher zeigte sich beunruhigt, dass der Schwerpunkt einzig und allein darauf liege, mehr Geld für das Militär auszugeben. "Wenn man viel Geld auf ein Problem wirft, löst man es dadurch nicht zwangsläufig. Die Verteidigungsausgaben sehr schnell zu erhöhen, birgt Gefahren wie Ineffizienz, Verschwendung und Korruption", so Smith. Die Regierungen müssten sich mehr darauf konzentrieren, wofür sie das Geld ausgeben.

Smith unterstrich, dass die langfristigen Herausforderungen für die Sicherheit Europas nicht allein durch Trump und Putin verursacht würden. Er verwies darauf, dass die Aufmerksamkeit für die Konfliktbewältigung in Afrika oder auch für die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels weniger geworden sei. "Ich bin ziemlich besorgt über die Tendenz, dass Politiker in einer Welt mit vielen Problemen nur an eine Sache denken können, und zwar die eigene Aufrüstung", so der Sipri-Direktor.

Laut Sipri-Daten geben EU-Länder derzeit rund 400 Milliarden Euro für Panzer, Munition und andere Waffen aus. Bis 2030 sollen mit dem neuen Aufrüstungsprogramm der EU voraussichtlich weitere 800 Milliarden Euro dazu kommen. Das Niveau der Militärausgaben in Europa, aber auch das Niveau der Militärausgaben weltweit, ist laut Friedensforschungsinstitut höher als je zuvor.

Erzbistumsfinder